>>11

>>11 ところが最近、3~10分の静的ストレッチングの前後で筋力を測定すると、

最大挙上負荷、等速性筋力などの動的筋力(McLellan ら、2000;Cramer ら、2004 など)、

等尺性筋力および筋力発揮速度(Nelson ら、2000 など)がいずれも低下してしまうことが

示されました。

筋力低下は最大で約30%にも及び、その効果はストレッチング終了後45分間ほど

持続するようです。

また、筋力低下と平行して、筋の電気的活動も低下することから(Fowles ら、2000)、

この筋力低下は、筋線維の動員能力の低下によることが示唆されます。

筋力・パワー系競技の選手にとってこれは大問題です。

また、障害とストレッチングの関連はどうでしょうか。

関節可動域の大きさとスポーツ障害の関係については、多くの疫学的研究があります。

それらをまとめると、

「関節可動域が極端に狭い場合には障害の原因になるが、

必ずしも関節可動域が広いことが 障害を防ぐ要因にはならない」

といえると思います。

逆に、関節可動域が広すぎると、関節の「ゆるさ」につながり、

障害の危険性が増すとの報告もあります。

体操競技のように、関節可動域が直接的に重要となる競技もありますので

一般化はできませんが、そもそも関節の「ゆるい」傾向のある選手にとっては、

ストレッチングのやり過ぎは問題となるでしょう。

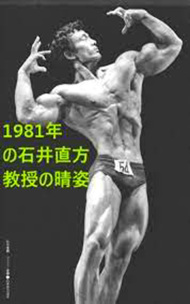

―― 石井 直方

(東京大学教授・運動生理学者・理学博士/全日本学生パワーリフティング選手権大会2連覇、

1981・1983年ミスター日本優勝、1982年アジアボディビル選手権大会90kg以下級優勝)

返信する